УЗИ щитовидной железы при гипотиреозе

Прежде всего, вы должны знать, что при гипотиреозе УЗИ щитовидной железы (ЩЖ) позволяет определить три важных обстоятельства:

Прежде всего, вы должны знать, что при гипотиреозе УЗИ щитовидной железы (ЩЖ) позволяет определить три важных обстоятельства:• состояние ткани внутри железы,

• количество гормонообразующей ткани в железе (в % и мл),

• величину напряжения железы (по кровотоку).

Все эти сведения нужны для понимания способности щитовидной железы производить гормоны в её изменённом состоянии. Ведь эти изменения происходят только с частью ткани железы, а не со всей железой! Остальная нормально функционирующая ткань является источником гормонов! Информация о ней важна для принятия решения о необходимости применения заместительной гормональной помощи.

Иначе говоря, если при УЗИ выявлено достаточно полноценной ткани в щитовидной железе, не следует спешить с введением гормонального препарата. Тем более, что такой путь не только бесперспективен (не излечивает), но и может оказать вред (передозировкой или атрофией железы).

Сколько в щитовидной железе полноценной ткани

Часто так бывает, что врачи не обращают внимание на заметное при УЗИ достаточное количество гормонообразующей ткани. Она выглядит светло-серой. В ультразвуковой диагностике её называют изоэхогенной.Врачи УЗД (сонологи или узисты), к сожалению, неполноценно проводят УЗИ в данном случае. Почти никто (вообще-то – все) из них не утруждается оценкой (в %) количества ткани в щитовидной железе, выглядящей гормонообразующей.

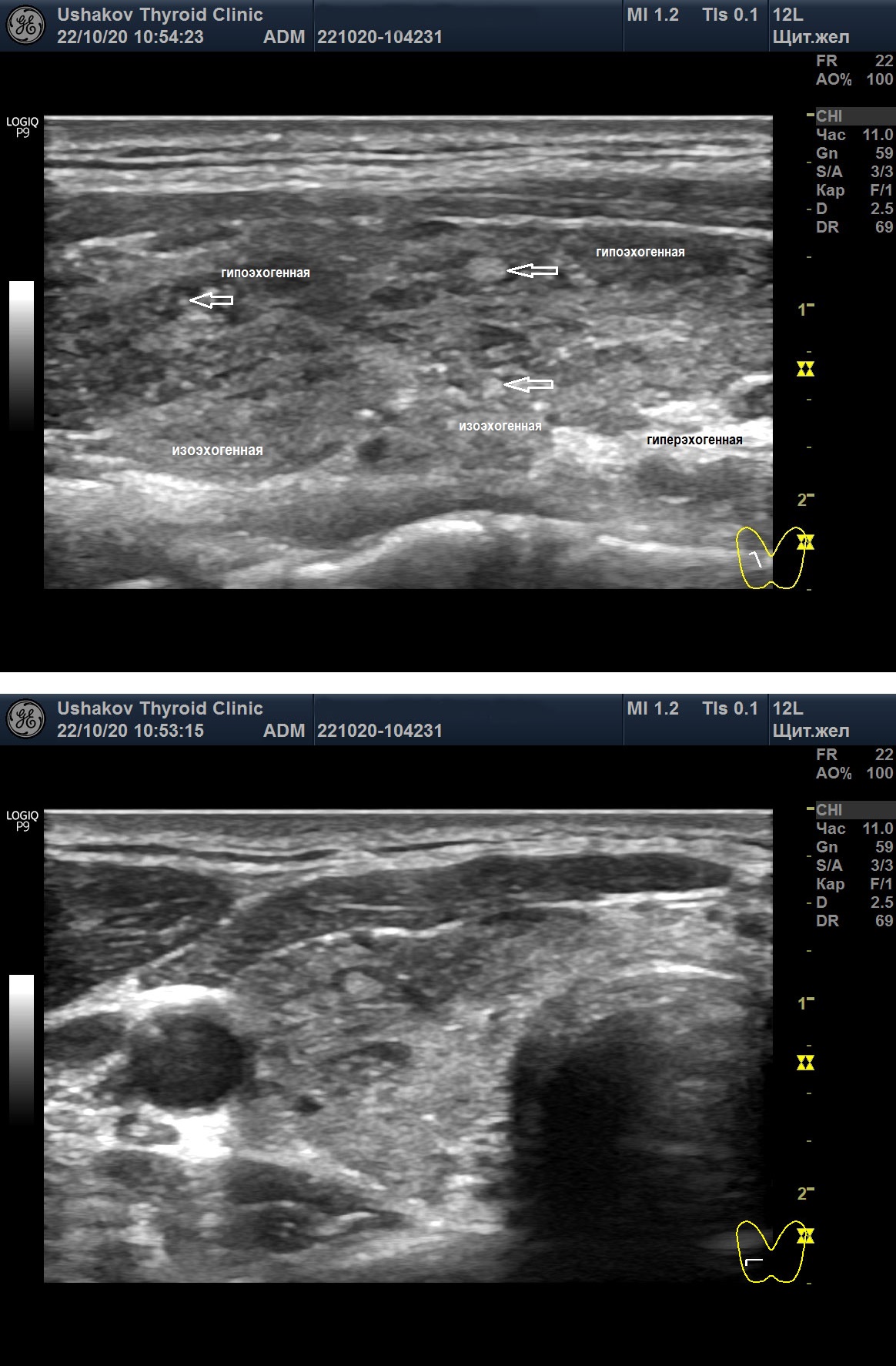

Правая доля щитовидной железы. В доле преобладает светло-серая (изоэхогенная) ткань, среди которой вдоль переднего и заднего краёв доли имеется темно-серая (мало гипоэхогенная) ткань – явление отёка стромы (застойность жидкости в венозных и лимфатических сосудах). В этой доле содержится более 95% ткани, выглядящей при УЗИ полноценной гормонообразующей. При таком состоянии щитовидной железы и увеличении ТТГ в крови не требуется заместительная гормональная помощь.

Правая доля щитовидной железы. В доле преобладает светло-серая (изоэхогенная) ткань, среди которой вдоль переднего и заднего краёв доли имеется темно-серая (мало гипоэхогенная) ткань – явление отёка стромы (застойность жидкости в венозных и лимфатических сосудах). В этой доле содержится более 95% ткани, выглядящей при УЗИ полноценной гормонообразующей. При таком состоянии щитовидной железы и увеличении ТТГ в крови не требуется заместительная гормональная помощь.Обычно в Протоколе УЗИ врач пишет о том, что им обнаружены какие-то темные (гипоэхогенные) и светлые (изоэхогенные, гиперэхогенные) участки (зоны, места и т.п.), которые являются признаками Аутоиммунного тиреоидита (АИТ). То есть, врач не понимает что конкретно он выявил, в каком количестве, где именно в железе, но подсказывает врачу-эндокринологу диагноз – АИТ. Такие специалисты думают, что так и нужно практиковать. Но реальной пользы от их эмпирической шаблонной работы просто нет.

Кровоток (васкуляризация) или Оценка напряжения железы

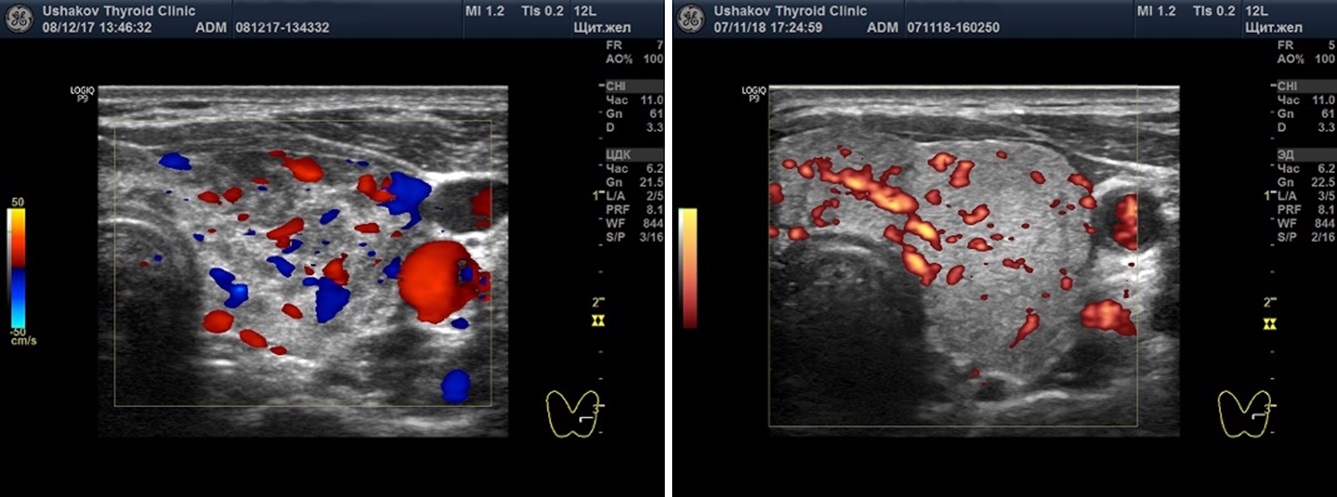

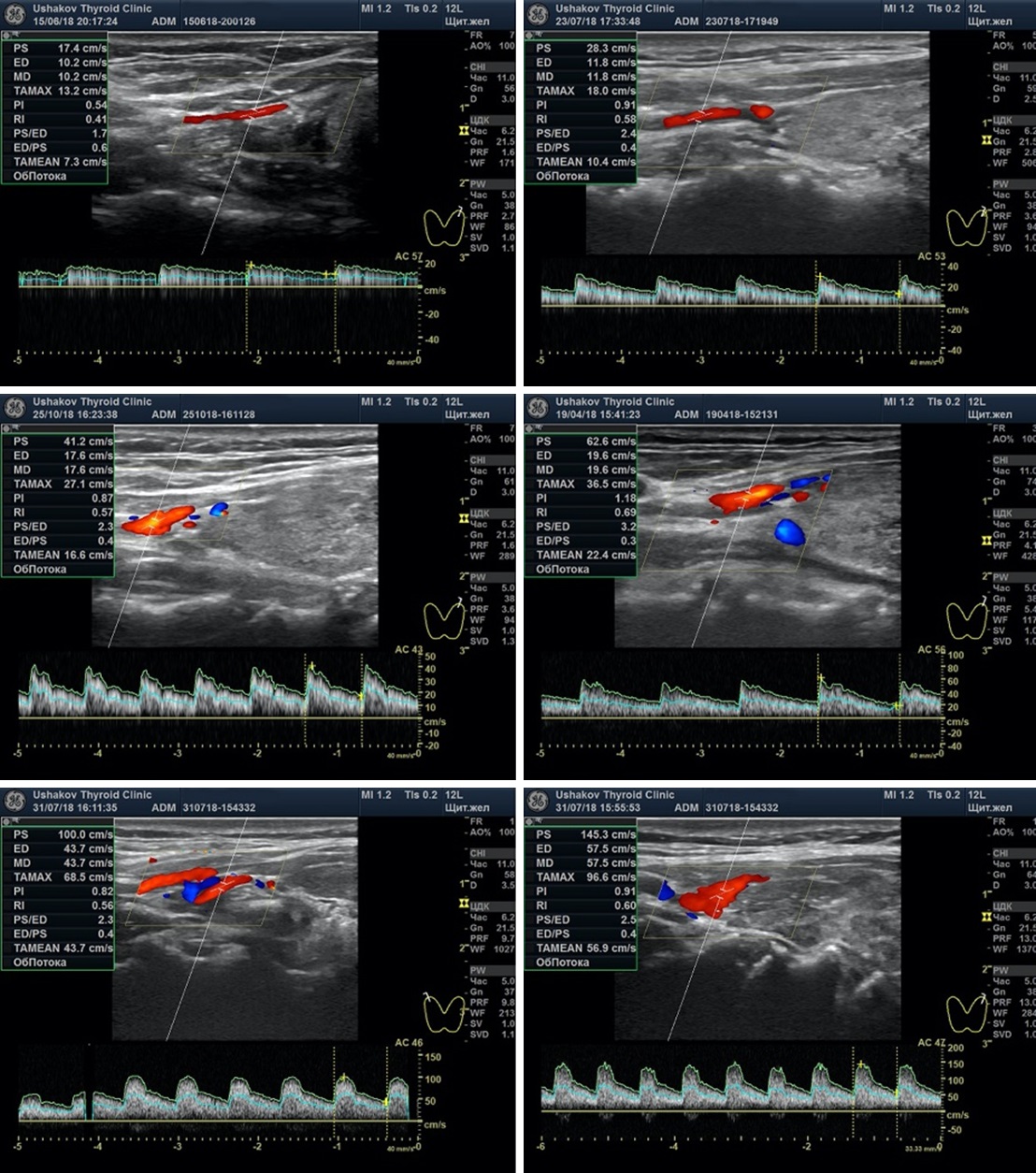

Многие врачи при УЗИ ЩЖ не определяют интенсивность кровотока и не сообщают об этом важном параметре в Протоколе УЗИ. Часть из них, как видно по результатам, которые поступают от специалистов к нам, не умеют правильно провести диагностику в режимах ЦДК и ЭДК. Снимки УЗИ в допплеровском режиме. Слева при ЦДК (цветовое допплеровское картирование). ЦДК позволяет с помощью синего и красного цвета видеть направление кровотока. Справа при ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Режим ЭДК более чувствителен и точен, по сравнению с ЦДК.

Снимки УЗИ в допплеровском режиме. Слева при ЦДК (цветовое допплеровское картирование). ЦДК позволяет с помощью синего и красного цвета видеть направление кровотока. Справа при ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Режим ЭДК более чувствителен и точен, по сравнению с ЦДК.Из тех врачей, кто пишет в Протоколе УЗИ о кровотоке (для его обозначения они часто применяют слово – васкуляризация [сосудистость]), большинство не способно определить и указать величину усиления кровотока. И, наконец, очень редко можно встретить в документах о проведенном УЗИ ЩЖ данные о максимальной (пиковой) скорости кровотока в артериях железы.

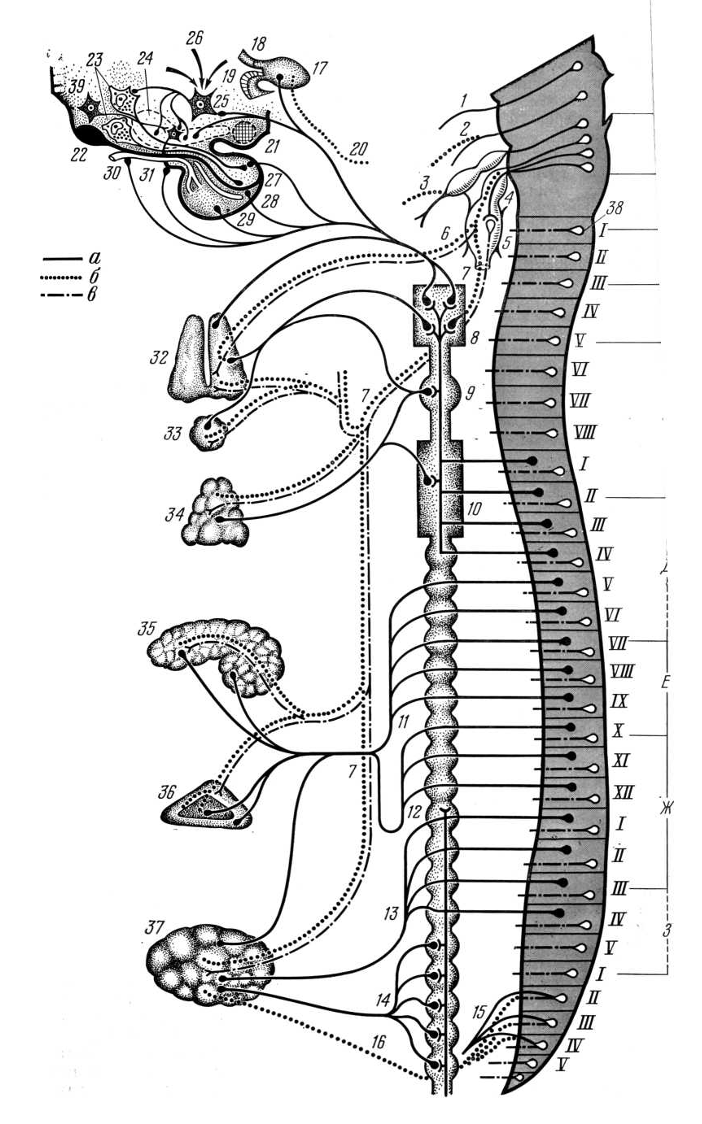

Эти два ультразвуковых параметра (интенсивность и скорость кровотока) позволяют определить величину напряжения ткани щитовидной железы. Чем интенсивнее кровоток или его скорость, тем более активно перенапрягаются клетки железы (соответственно, больше истощаются) и с большей скоростью гормоны (Т4 и Т3) поступают в кровь. В свою очередь, величина напряжения кровотока прямо указывает на силу нервной стимуляции щитовидной железы со стороны нервных центров шеи (из периферической вегетативной нервной системы (пВНС)).

Общая схема иннервации желез внутренней секреции (Я.И. Ажипа, «Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций», 1976). Из обозначений: 7 – блуждающий нерв (пВНС), 8 – верхний симпатический узел (пВНС), 8-16 – симпатический ствол (пВНС), 27 – гипофиз, 32 – щитовидная железа, 35 – поджелудочная железа, 37 – яичники.

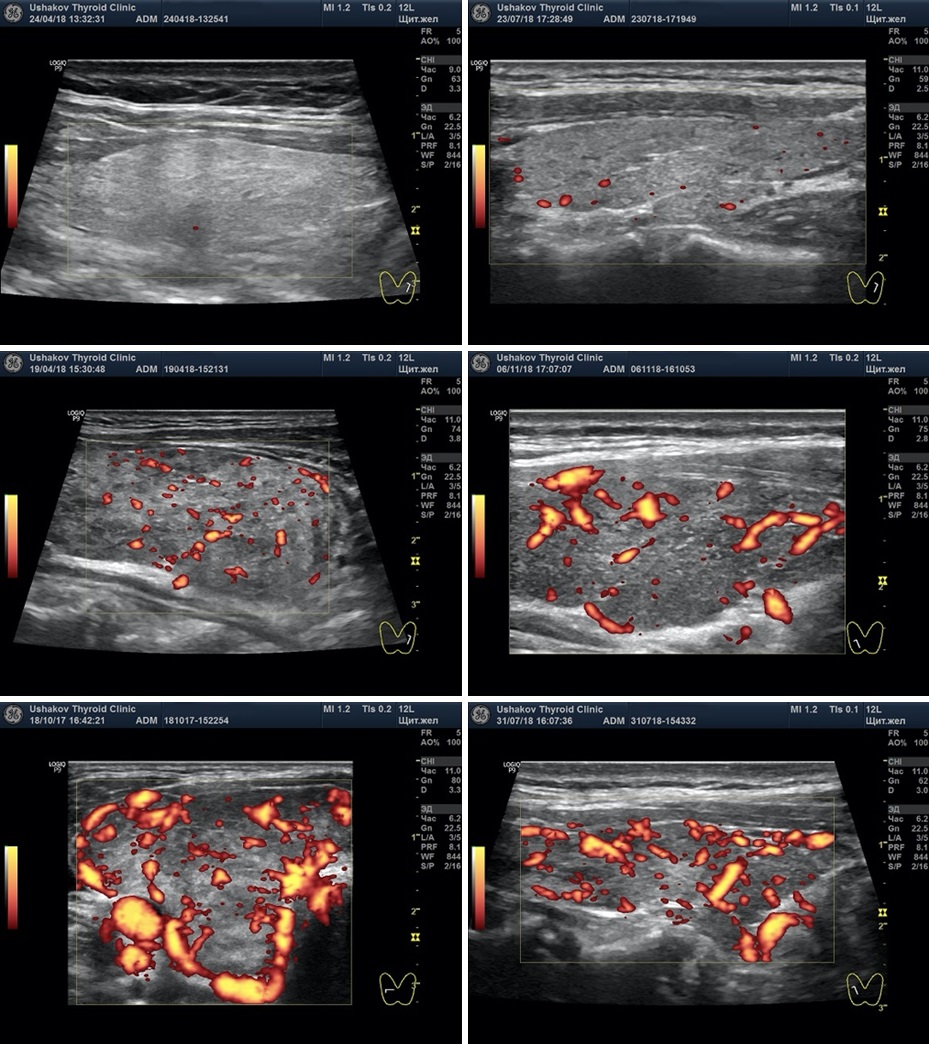

Общая схема иннервации желез внутренней секреции (Я.И. Ажипа, «Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций», 1976). Из обозначений: 7 – блуждающий нерв (пВНС), 8 – верхний симпатический узел (пВНС), 8-16 – симпатический ствол (пВНС), 27 – гипофиз, 32 – щитовидная железа, 35 – поджелудочная железа, 37 – яичники. Снимки УЗИ в режиме ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Кровоток может быть ослабленным, нормальным, оптимальным, усиленным в малой, умеренной (средней) и значительной степени (а также, очень значительным).

Снимки УЗИ в режиме ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Кровоток может быть ослабленным, нормальным, оптимальным, усиленным в малой, умеренной (средней) и значительной степени (а также, очень значительным). Снимки УЗИ в режиме оценки скорости кровотока. Изображены данные максимальной пиковой скорости (PS) в системе верхней щитовидной артерии. Как видите, величина максимальной PS в этих случаях расположена в промежутке 17-145 см/с (норма составляет 20-30 см/с).

Снимки УЗИ в режиме оценки скорости кровотока. Изображены данные максимальной пиковой скорости (PS) в системе верхней щитовидной артерии. Как видите, величина максимальной PS в этих случаях расположена в промежутке 17-145 см/с (норма составляет 20-30 см/с).

(По данным Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова, 2018)

• Ослабленная ПССК --- менее 20 см/с.

• Нормальная ПССК --- 20-30 см/с.

• Оптимальная ПССК --- 23-28 см/с.

• Малое усиление ПССК --- 30-50 см/с.

• Умеренное усиление ПССК --- 50-80 см/с.

• Значительное усиление ПССК --- более 80 см/с.

• Очень значительное усиление ПССК --- более 120 см/с.

• Ослабленная ПССК --- менее 20 см/с.

• Нормальная ПССК --- 20-30 см/с.

• Оптимальная ПССК --- 23-28 см/с.

• Малое усиление ПССК --- 30-50 см/с.

• Умеренное усиление ПССК --- 50-80 см/с.

• Значительное усиление ПССК --- более 80 см/с.

• Очень значительное усиление ПССК --- более 120 см/с.

Обозначения и параметры оценки скорости кровотока. При гипотиреозе может определяться усиление кровотока как при гипертиреозе, но, обычно, при гипотиреозе значения не превышают 70-80 см/с.

Потому, что организм, нуждающийся в большем количестве щитовидных гормонов (Т3 и Т4), с большей силой напрягает щитовидную железу со стороны периферической вегетативной нервной системы (пВНС) и гипофиза (увеличением ТТГ), заставляя её интенсивнее производить гормоны и с большей скоростью выделять их в кровь (Это состояние с избытком ТТГ и увеличенной потребность организма в гормонах щитовидной железы и называется – гипотиреоз). Одновременно с такой стимуляцией гормонообразования происходит соответствующая активизация кровотока в железе.

пВНС увеличивает стимуляцию не только тиреоцитов (клеток, производящих гормоны Т4 и Т3), но и сосудистой сети в железе для адекватного обеспечения тиреоцитов веществами для клеточного питания и производства гормонов (тирозин, йод, селен). Поэтому первичный гипотиреоз – это состояние усиленной деятельности щитовидной железы, а не слабости её функции.

Помните, что важно определять величину напряжения вашей щитовидной железы при УЗИ. Заранее уточняйте у врача УЗД о том, будет ли вам проведено исследование интенсивности и скорости кровотока в ЩЖ. Требуйте от специалистов выполнения ими обязательных исследований. Ведь оценка состояния кровотока в режимах ЦДК или ЭДК является обязательной частью УЗИ щитовидной железы вообще, а при гипотиреозе в особенности.

Диффузные изменения при гипотиреозе

При гипотиреозе во время УЗИ наиболее часто определяют диффузные изменения, а не узловые. Конечно, узлы в железе также встречаются у пациентов с гипотиреозом. Но основное внимание следует обращать именно на диффузный процесс.Термин «диффузный» в отношении изменений в ткани щитовидной железы также неудачен, как и «узел». Ведь «диффузия» – это проникновение веществ (молекул) из одной среды в другую. Как осмос. В действительности, в ткани щитовидной железы патологические изменения, которые относят к диффузным, происходят за счёт других процессов.

Тем не менее, эти слова и их понимание прочно укрепились в медицинской литературе и умах врачей сонологов и эндокринологов. Поэтому даже не приходится задумываться над их заменой на нечто более точное по смыслу.

Американские специалисты и их коллеги во всём мире, повторяющие их рекомендации, исследовали диффузные процессы в щитовидной железе неполноценно. Они абсолютно исключили роль нервной регуляции в деятельности ткани железы, знание о её сегментарном устройстве и способности регенерировать. Иначе говоря, из науки о щитовидной железе (тиреоидологии) были устранены три абсолютных закономерностей – три биологических закона нашего мира (точно так же, как если бы мы прекратили использовать и замечать законы гравитации и сохранения энергии).

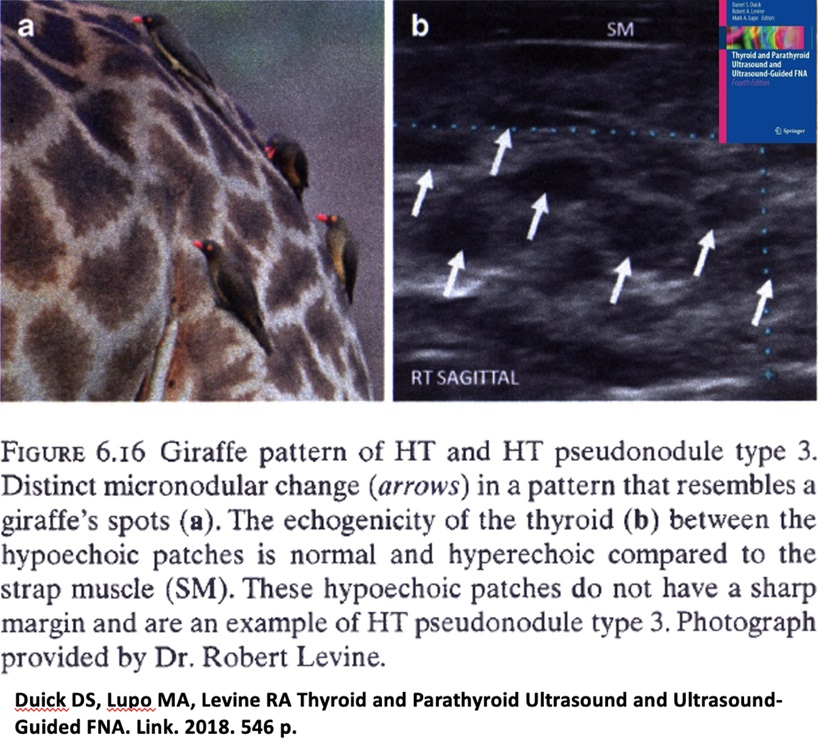

В результате иностранные специалисты предложили применять эмпирические знания и термины о щитовидной железе, без указания сущности процессов в железе. В американских руководствах по УЗИ ЩЖ рекомендуют такие термины: жираф, шкура леопарда, пестрая железа, медовые соты, швейцарский сыр и т.п.

Фрагмент из книги Duick DS, Lupo MA, Levine RA Thyroid and Parathyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA. Link. 2018. 546 p. Слева изображена фотография шкуры жирафа, справа – снимок УЗИ, где видны множество черных (гипоэхогенных) пятен, представляющих собой лимфоидные дольки, что, по мнению авторов руководства, следует описывать как «синдром Жирафа» [Giraffe pattern].

Фрагмент из книги Duick DS, Lupo MA, Levine RA Thyroid and Parathyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA. Link. 2018. 546 p. Слева изображена фотография шкуры жирафа, справа – снимок УЗИ, где видны множество черных (гипоэхогенных) пятен, представляющих собой лимфоидные дольки, что, по мнению авторов руководства, следует описывать как «синдром Жирафа» [Giraffe pattern].Одним из вариантов эмпирического в УЗИ ЩЖ стало понятие о псевдоузлах. В действительности, это малые сегменты железы – дольки. В них от перенапряжения истощается и погибают клетки железы (тиреоциты). Для выведения погибших элементов ткани в такую дольку проникают клетки иммунной системы (лимфоциты), которые могут размножаться, за счёт чего долька приобретает больший размер. В нашей Клинике принято другое обозначение – лимфоидная долька (Зарубежные врачи и их последователи в России зачем-то применяют к этим изменениям обозначение от противного – от узлов, чем вводят в заблуждение как специалистов, так и пациентов).

Клиника щитовидной железы доктора А.В. Ушакова выявила следующие варианты диффузных изменений щитовидной железы, заметные при УЗИ:

1. Деструктивный процесс в сегментах разного уровня (малых [дольках], средних, крупных).

2. Лимфоидное дольки (лимфоидное замещение в дольках с или без лимфоидной пролиферации).

3. Лимфоцитарная инфильтрация.

4. Регенерация (в т.ч. внутридольковая).

5. Сосудистое контурирование долек.

6. Коллоидно-кистозное преобразование.

7. Отёк стромы.

8. Фиброз стромы.

9. Гиперплазия-гипертрофия (зоб).

10. Гипоплазия-гипотрофия (атрофия).

Все обозначенные явления диффузного процесса соответствуют реальному устройству железы и происходящим в ней изменениям. Здесь и разрушение (деструкция) клеток от избыточного перенапряжения. Здесь и усиленное проникновение лимфоидных клеток в места деструкции (для выведения разрушенных частей ткани). Здесь и явление отёчности стромы, известное морфологам, но не интересное узистам. Здесь и реальный процесс регенерации, который впервые в мире показан при УЗИ и объяснён доктором А.В. Ушаковым (см. выше). Также впервые доктор А.В. Ушаков создал и апробировал с 2010 ультразвуковую классификацию зоба (увеличения щитовидной железы).

Ультразвуковые снимки правой доли щитовидной железы. Видны признаки внутридольковой регенерации (стрелки). Регенерация проявляется в виде мелких (точечных) и крупных светлых(гиперэхогенных) и светло-серых (изоэхогенных) сфероподобных элементов среди темной (гиперэхогенной) ткани, представляющей скопления иммунных клеток (лимфоцитов), подготавливающих условия для регенерации и способствующие восстановительному процессу при благоприятных условиях.

Ультразвуковые снимки правой доли щитовидной железы. Видны признаки внутридольковой регенерации (стрелки). Регенерация проявляется в виде мелких (точечных) и крупных светлых(гиперэхогенных) и светло-серых (изоэхогенных) сфероподобных элементов среди темной (гиперэхогенной) ткани, представляющей скопления иммунных клеток (лимфоцитов), подготавливающих условия для регенерации и способствующие восстановительному процессу при благоприятных условиях.Все знания о реальном строении щитовидной железы и вариантах диффузного процесса представлены в монографии А.В. Ушакова «Ультразвуковая диагностика диффузных процессов щитовидной железы», 2020, 2-е издание.

Первое издание книги и другие полезные знания представлены на сайте Научной школы УЗИ щитовидной железы, созданной доктором А.В. Ушаковым, со свободным доступом для специалистов.